“A cinefilia inventa uma relação particular com os filmes, feita de memória, de coleção, de reescrita” (Antoine de Baecque)

Quando penso no começo da minha história com o cinema, não consigo escapar da figura do meu avô — José Carlos Iuva, o vô Caco. Ferroviário da estação férrea de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ninguém na família sabe ao certo como, entre trilhos e locomotivas, o vô Caco se apaixonou pelas telas e suas histórias. Mas o fato é que na casa dele o cinema era uma constância.

O ano era 1990, eu tinha cinco anos. Morava em Santo Ângelo, interior do estado do Rio Grande do Sul, e viajava com meus pais para Santa Maria, onde minha mãe enfrentava um tratamento contra o câncer. As noites na casa dos meus avós, entre o medo e a esperança, tinham uma única certeza: haveria sempre um filme para assistir.

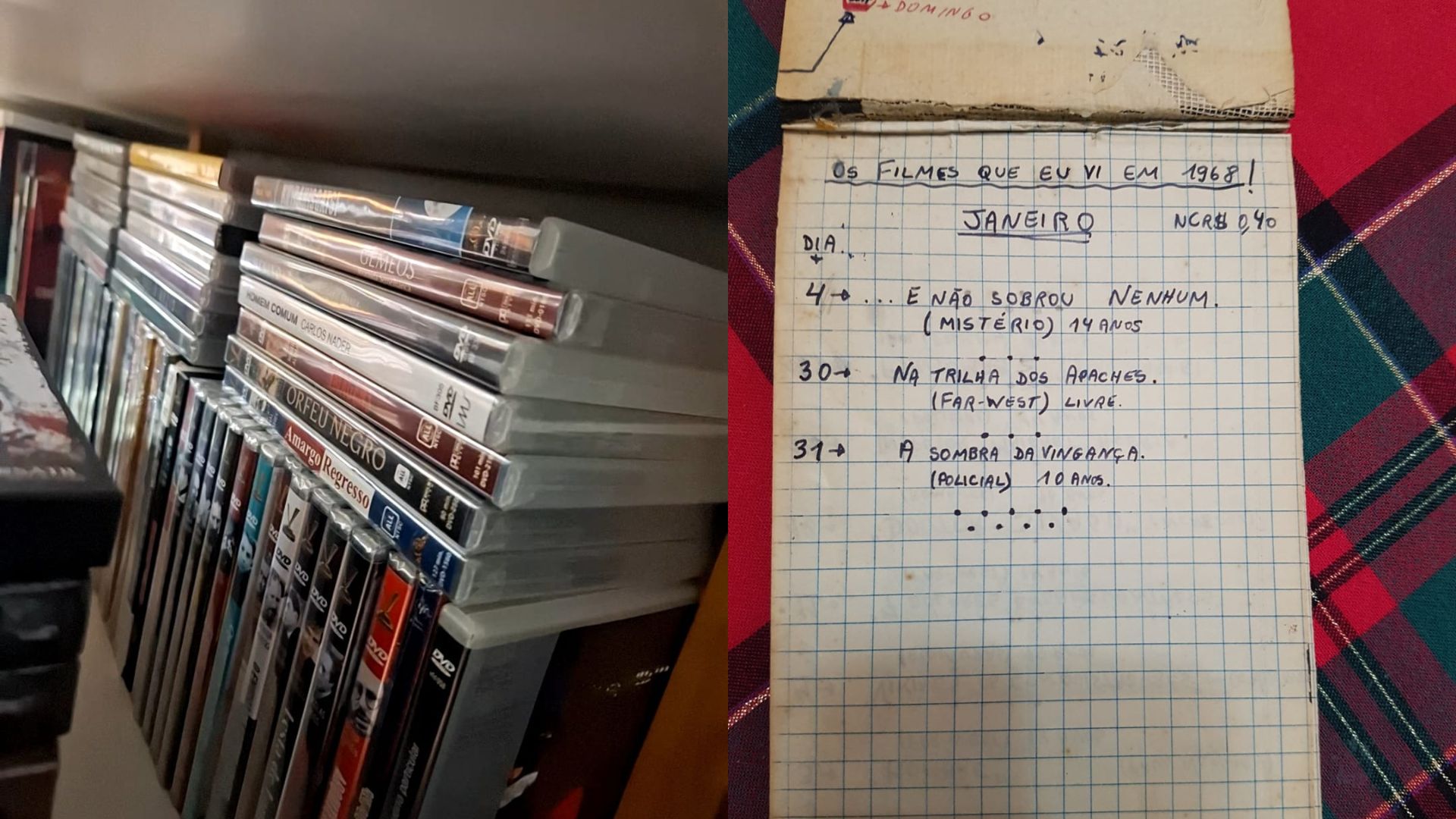

O vô Caco tinha um caderninho, onde anotava os títulos dos filmes assistidos, em ordem alfabética, classificando-os com estrelinhas — de uma até quatro, um ritual silencioso de avaliação crítica (hoje costumo brincar com meus alunos que meu avô tinha seu letterboxd analógico). Ali, eu, ainda pequena, era iniciada nesse universo paralelo, onde nem sempre as regras do mundo adulto importavam. Filmes muitas vezes inadequados para a minha idade; mas naquela época não havia preocupação com classificação indicativa.

O cinema tornou-se refúgio. A cada noite, uma nova história iluminava meu cotidiano pesado de hospitais e notícias incertas sobre a saúde da minha mãe. Cada filme era como uma viagem para longe do medo, da insegurança, da tristeza.

Lembro das tardes em que o vô Caco me levava com ele até a videolocadora. Andar entre as prateleiras, escolher uma capa chamativa, negociar o filme que eu podia levar. Quando voltava para Santo Ângelo, a tradição continuava, agora com meu outro avô (o vô João) ou com meu pai, em busca dos filmes para o final de semana. Minha paixão pelo cinema nasceu assim: entre o afeto e a fuga. Não consigo separar essa memória da infância — essas noites de invenção — da minha relação com o cinema hoje, enquanto professora universitária.

O cinema, para mim, sempre foi esse território da possibilidade. De criar, imaginar, sonhar outras vidas. Talvez por isso, mesmo sem me dar conta, fui traçando um caminho que me mantivesse perto dele: vendo filmes, pensando filmes, discutindo filmes.

Na adolescência, quando a inevitável pergunta chegou — “o que você vai fazer da vida?” —o cinema surgiu como resposta. Mas era um desejo distante. Naquele tempo, os cursos de cinema mais próximos estavam em faculdades particulares de Porto Alegre, realidade econômica inalcançável para minha família. A Universidade Federal de Santa Maria, pública e no interior, oferecia o curso de Comunicação Social — o mais perto que eu podia chegar. E foi ali, entre o Estúdio 21 (laboratórios audiovisual da Faculdade de Comunicação Social), as pesquisas de iniciação científica no PETCOM (Programa de Educação Tutorial do Curso de Comunicação), o cineclube Lanterninha Aurélio, as câmeras digitais que chegavam, as primeiras edições do Festival Santa Maria Vídeo e Cinema, que eu fui (re)inventando meu próprio cinema.

Descobri, naquele microcosmo universitário, que não estava sozinha. Outros, como eu, também sonhavam com filmes. Juntos, criamos nossos espaços, entre a cinefilia e a realização, inventando caminhos onde antes não havia trilhas.

A videolocadora e o mapa da minha infância

Não posso deixar de mencionar o ano em que trabalhei na Spaço Video, em Santa Maria. Era 2005. A videolocadora fervilhava aos finais de semana, com filas enormes nas sextas e aos sábados — uma movimentação quase impensável hoje. O VHS já havia dado lugar ao DVD, com suas capinhas mais finas, mas o mercado de homevideo ainda respirava forte, pulsando junto à cidade. A videolocadora sempre foi, para mim, mais do que um espaço — era quase uma extensão da casa dos meus avós, um território que carregava o cheiro da minha infância.

Bastava atravessar a porta de vidro para que o mundo mudasse de cor. As prateleiras lotadas, os cartazes de lançamentos, as capas brilhantes dos novos títulos — tudo aquilo me devolvia às memórias das idas com o vô Caco às locadoras de Santa Maria (ou com vô João, em Santo Ângelo). Na década de 80 e 90, Santa Maria parecia uma cidade feita de locadoras; havia tantas que era preciso quase um mapa para navegar entre elas. Meu avô tinha ficha em todas elas. Como um verdadeiro explorador de histórias, conhecia os atendentes pelo nome e sempre contava com uma indicação especial. Por isso, havia, claro, uma locadora preferida — não apenas pelo acervo, mas pela conversa, pelas dicas generosas que transformavam a simples escolha de um filme numa grande descoberta.

Trabalhar na Spaço Vídeo foi como morar dentro de um sonho. Levar filmes para casa todos os dias era um luxo sem preço. No entanto, o que mais me encantava não era somente o acesso às prateleiras intermináveis; era o encontro com as pessoas. A troca. Recomendar um filme e, dias depois, receber o cliente de volta com um sorriso, um agradecimento, um comentário apaixonado sobre aquele mundo que eu, de algum jeito, ajudei a descobrir. Era como se eu retornasse ao passado, um retorno silencioso a um tempo em que a felicidade cabia na escolha de uma fita, no peso de uma caixa de plástico com uma VHS nas mãos, na promessa de uma nova aventura guardada para o cair da noite. Foi assim, entre a faculdade de Comunicação, fazendo curtas-metragens, participando do cineclube e dos festivais, pesquisando sobre as teorias do cinema e trabalhando na Spaço Vídeo (entre prateleiras de filmes recém-lançados e clássicos escondidos), que a paixão da infância foi encontrando uma forma de profissão. O cinema deixou de ser só abrigo — tornou-se linguagem e pensamento: um meio de construir, também, minha vida profissional.

O fim das locadoras e a resistência da coleção pessoal

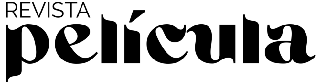

No final da década de 90, quando o DVD surge como uma nova tecnologia, começou também uma outra história: a da minha coleção de filmes. As videolocadoras, tentando abrir espaço para a nova mídia física, começaram a vender suas fitas VHS a preços quase simbólicos. Com poucos reais e muita vontade, construí uma coleção que chegou a quase 300 fitas. Mas, sem saber como preservar aquelas fitas frágeis, vi minha coleção inteira se perder, destruída pelo mofo, apagada como se nunca tivesse existido.

A mídia física do DVD vai trazer uma segunda chance. No começo, era artigo de luxo — poucos podiam bancar. Mas quando as grandes lojas, como Americanas, Submarino, começaram a vender filmes a preços populares, pude recomeçar a coleção. Os balaios de promoção das Lojas Americanas eram o meu parque de diversões: “leve 3, pague 2”; e eu mergulhava neles como quem garimpava tesouros.

Foi assim que vieram para minha estante filmes como Tomates Verdes Fritos, A Cor Púrpura, Era uma vez no Oeste, Sociedade dos Poetas Mortos, Koyaanisqatsi, entre tantos outros. Cada DVD comprado era uma pequena conquista. Além do filme, alguns DVDs traziam “materiais extras”, como entrevistas com diretores, making ofs, behind the scenes (bastidores). Isso me impulsionava mais ainda na prática do colecionismo.

Para os filmes menos óbvios — do cinema europeu, asiático, latino-americano —, a busca era mais difícil. A Livraria Cultura era um verdadeiro oásis (passava horas lá dentro revirando as prateleiras, sem sair com quase nada, pois era muito caro). Quando comprei Felizes Juntos, de Wong Kar-wai, a sensação foi de um grande triunfo para a coleção, uma conquista enorme com minhas economias.

Em meados de 2006, o Blu-ray se apresentava ao mercado como uma promessa de imagens mais nítidas, som mais puro — mas para mim, era apenas uma nova batalha de tecnologia mercadológica. Com a guerra entre os formatos de mídia física, os preços dos DVDs baixaram de vez, permitindo que eu adquirisse mais filmes. Nessa época também eram lançados boxes de séries televisivas em DVD, que também tem um espaço à parte na minha coleção – seriados como Sopranos, Lost, Alias e Breaking Bad são algumas das favoritas.

O que eu não sabia é que uma grande ameaça vinha chegando sem barulho, sem caixa, sem cheiro de encarte novo: o streaming. De repente, os filmes já não precisavam ser escolhidos com as mãos. Não era mais preciso abrir uma caixa, rebobinar uma fita; bastava um clique. E assim, as portas das videolocadoras começaram a se fechar, uma a uma, uma despedida para a qual eu não estava preparada. Em cada liquidação de catálogo, eu entrava como quem caminha por uma casa abandonada: silenciosa, cheia de fantasmas.

Garimpei muitos filmes em Blu-ray nessas liquidações. Eu os levava para casa em sacolas cheias, mas com o coração pesado. Cada compra era uma espécie de vitória amarga — a confirmação de que o ritual sagrado da ida à locadora, as conversas atravessadas pelos corredores, a ansiedade de escolher um filme como quem escolhe um destino, estava desaparecendo.

O cinema, outrora físico e tátil, se dissolve nas nuvens digitais, vira espectro domesticado por algoritmos. Mesmo assim, continuei minha coleção em mídia física, refugiando-me nas edições belíssimas e cuidadosas da Versátil, da Obras-Primas do Cinema e da Classicline. Coleções repletas de materiais extras, os quais se tornaram um grande objeto de pesquisa na minha trajetória acadêmica.

Às vezes, encontrava um Blu-ray importado na Amazon, perdido entre ofertas e descontos. Pelas redes sociais, descobri comunidades inteiras de colecionadores espalhados pelo Brasil, gente que também resistia, discutia lançamentos, trocava dicas em lives e grupos; participei de alguns entre os anos de 2015 e 2020 — anos que, agora, parecem já pertencer a uma outra era.

Faz quase dois anos que não adicionei nenhum título novo às minhas prateleiras. Não por falta de vontade — a Versátil, em parceria com a Imovision, lançou pérolas irresistíveis, como o filme japonês Monster (2023), dirigido por Hirokazu Koreeda —, mas porque a tempestade do mercado voltou-se forte contra os colecionadores de mídia física.

A produção dos discos, embora embalada por empresas brasileiras, é toda realizada no exterior. Tiragens pequenas, de no máximo 500 unidades, e preços altos: entre R$99,90 para um DVD, R$129,90 para um Blu-ray. A fabricação se tornou artigo de luxo. A Sony, por exemplo, deixou de produzir discos neste ano de 2025; antes dela, Disney, Warner Bros. e Universal Pictures já haviam abandonado o mercado físico no Brasil e na América Latina.

Hoje, o streaming reina soberano, oferecendo um oceano de filmes onde tudo é imediato, descartável e efêmero. Muitos títulos simplesmente desapareceram — e, mesmo quando estão disponíveis, somos reféns de alugueis pontuais ou assinaturas mensais das plataformas. A tecnologia avança para as nuvens, para os SSDs, para dispositivos invisíveis que prometem conveniência e segurança. Mas o toque, a textura de uma capa, o cheiro do encarte novo — tudo isso vai se tornando coisa de um passado que poucos conseguem (ou querem) preservar.

Colecionar mídia física virou, mais do que um hobby, um ato de resistência cultural. Um investimento pessoal em memória contra a maré da obsolescência. A tecnologia continuará a evoluir, é certo. Mas enquanto houver quem ainda coloque um disco na bandeja, feche a tampa com cuidado e aperte o play como quem acende uma vela num templo, os filmes continuarão a existir — ainda que como relíquias em nichos cada vez menores.

E talvez, nesse gesto solitário, resista também um pouco da minha própria história.

Ensaio por Patrícia Iuva